Ante la duda, camino

Daniel Caleb

10 De julio de 2016

Soy peatón desde que tengo memoria, aunque me hice consciente del término hasta los 9 años cuando llegué a vivir a la ciudad de Zacatecas que en ese entonces era bombardeada por una campaña gubernamental cuyo lema era “En Zacatecas el peatón es primero”.

Entre el descuido y el orgullo personal, acompañado del mal servicio del transporte público, a los 12 años descubrí que podía recorrer la ciudad a pie, los recorridos se volvieron cada vez más frecuentes y extensos, las rutas se fueron diversificando. La forma en que percibía la ciudad se modificó, cambié el sólo observarla a través de la ventanilla por ser parte de ella, con sus placeres y desagrados. Me despedí de Zacatecas en un ritual personal que consistió en visitar a pie todos lo puntos claves durante los años que viví allá; visité las casas y escuelas dónde había crecido esos 9 años, subí un par de cerros, recorrí un tramo de las vías del tren, así como el arroyo de la plata y les dije adiós en silencio.

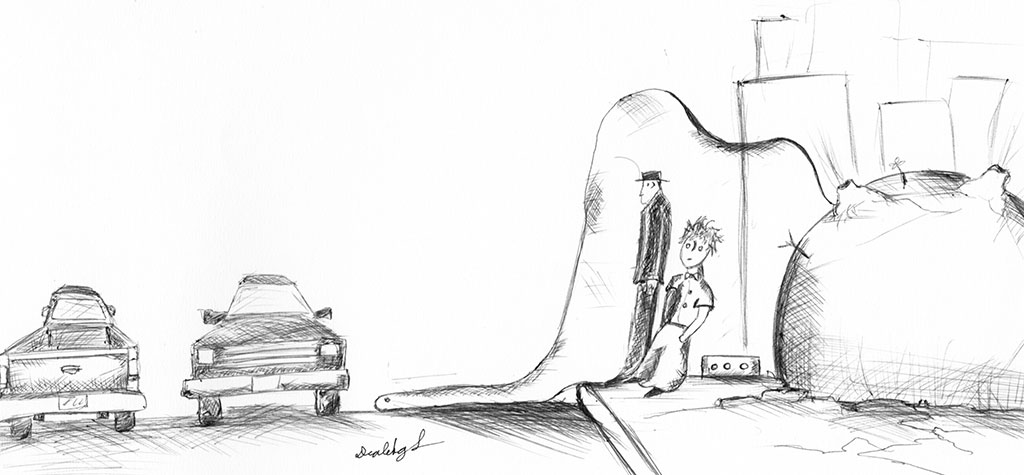

Volví a Monterrey, la ciudad que me había expulsado con ataques de asma, ya no era la misma, la percibí más contaminada, más agresiva y definitivamente mi bienvenida no fue al estilo del hijo pródigo, sino todo lo contrario, la celosa Monterrey me reclamaba a pesar de haber sido esta la que me desterró sin razón. Para volver a ser parte de ella, para recuperarla un poco, aunque sabía que ni yo mismo me volvería a reconocer como regiomontano, necesitaba apropiarme de una parte de esta para poder sobrevivir en ella, y lo hice de la misma forma que me apropié de Zacatecas, la recorrí a pie, pero la diferencia fue abismal. Caminé distancias de 5 hasta 25 o más kilómetros bajo el sol regiomontano, bajo la lluvia y durante el invierno, ya fuera de día o de noche. Al llegar a casa bañado de sudor y sentir mis pies ardiendo y las piernas palpitando a veces me decía no lo vuelvo a hacer, pero sabía que era mentira, llevo en mis venas sangre caminante. Así fui reconociendo zonas de peligro para los peatones, cruces sin semáforos, puentes que terminan en la nada o en el flujo vehicular, como invitando al caminante al suicido, vueltas continuas que impiden el paso del peatón infinitamente, platiqué con otros caminantes o peatones, vi como los autos eran conducidos por personas solitarias y aunque yo iba aparentemente igual, no me sentía así, al menos yo no iba malhumorado, crucé el Río Santa Catarina a pie, buscando su lecho más estrecho y saltando de una piedra a otra para terminar con los tenis mojados llenos de lama, y entre otras cosa, así sentí Monterrey de nuevo, ¿Hicimos las paces? La pregunta siempre queda abierta para un nuevo peregrinaje. Ante la duda, camino.